ぴーやん・もーの台湾旅行

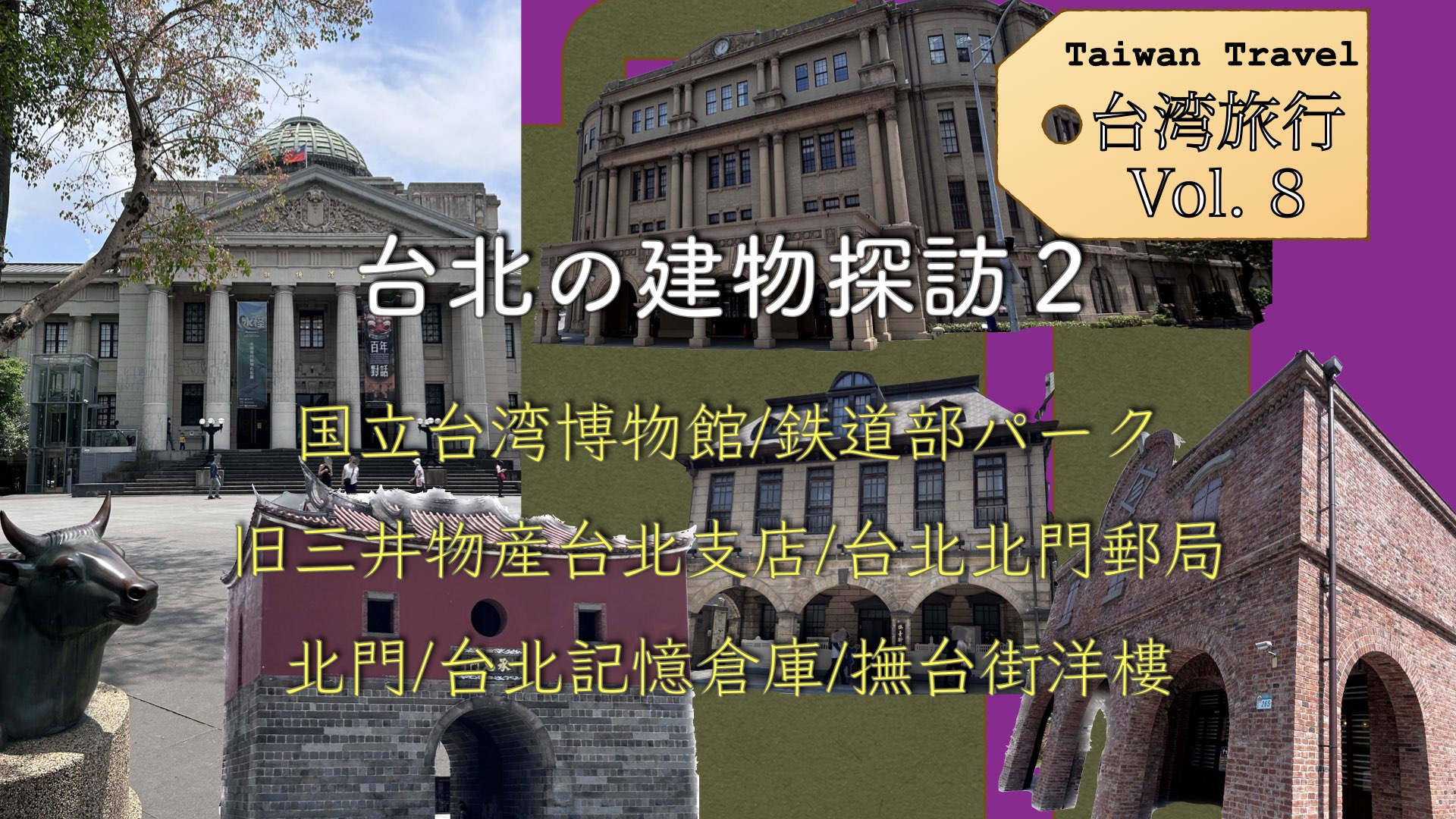

国立台湾博物館 鐵道部パーク(おすすめ★★★★★)

鉄道や歴史、ノスタルジーが好きな方におすすめ

言語はわからなくともレプリカや映像での展示が多いので、とっても見応えがあります

チケットは有人窓口にて購入

クレジットカードも使えます

パンフレット各種もそこに置いてあり、日本語対応のもあります

入り口にはロッカーも完備

返却式で10元硬貨を入れます

出入り口は自動ゲートで全体的に設備は新しめ

国立台湾博物館

国立台湾博物館は4ヶ所に分かれています

それぞれで展示の特色があります

南門館は不明ですが、いずれも規模が大きいので見学には時間を要します

本館

自然史や原住民のテーマを中心に展示

二二八和平公園内に屋外展示もある

土地銀行展示館(古生物館)

古代生物や建物の前身である旧土地銀行について展示

南門館

19世紀以降台湾で生産が活発だった樟脳産業を伝えている

鐵道部パーク

清朝が台湾に鉄道を開通してから、日本統治を経て現在に至るまで、鉄道が国や国民の生活に与えた影響等を展示

※車両の展示はない

庁舎

日本統治時代の1920年に鉄道部として建設されました

台湾で官庁建築を手がけた日本人の森山松之助が設計

第二次世界大戦後に、国有鉄道である台鉄(台湾鉄路管理局)が使用し、1992年に台北駅舎が再建されたのを機にその機能は移転されました

緩やかなL字になっている造り

回廊が巡らされています

1階部は赤れんが、2階部は道路側が赤れんが、中庭側は漆喰と木造の壁になっています

もーにはなんだか学校っぽさも感じます

中に入ると玄関ホールの白漆喰と茶色い大階段が出現

日本の近代建築にもよく見る、美しい光景です

官庁建築って感じがします

どこを切り取っても、色味や構造が素敵なんですよね

中庭には椰子の木?も植っていて日本とは違う台湾らしさもあり、ノスタルジーと異国情緒が合わさっています

展示室内は、白い壁に黄緑の窓枠が特徴的なシンプルさ

2階の中央の室内は大きなお部屋

天井の装飾が細かくて綺麗です

南国の植物をモチーフにしており、台湾らしさを出しています

また小さく端にプロペラがあるので日本より暑い台湾ならではも出ています

部長室だった所は、来客等も多かったのでしょうか、展示室の質素さとは異なりこちらも豪華な装飾があります

こちらでは、修復の行程について説明があります

こうして大事に保存しようとしているんですね

台湾は古跡を残す活動が活発なのを感じます

展示物

ディスプレイには時系列ごとに開通した路線が、下には台湾島のどこなのか表示されています

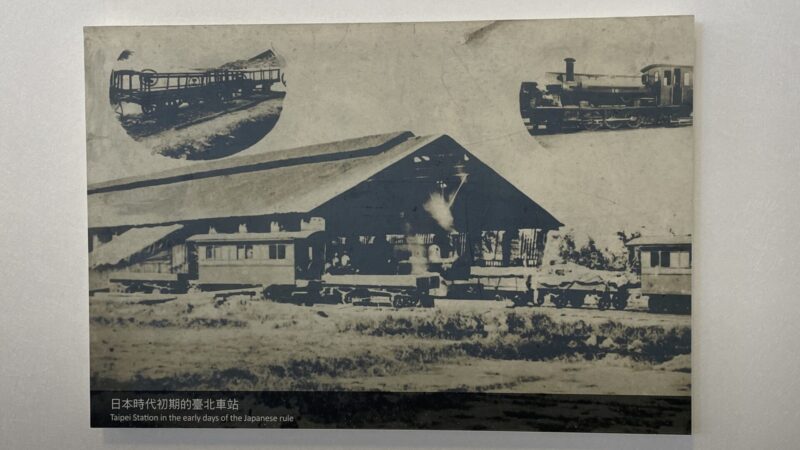

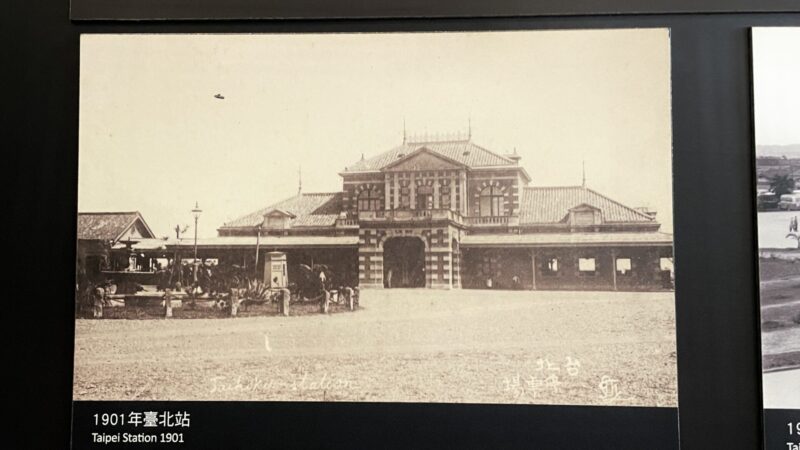

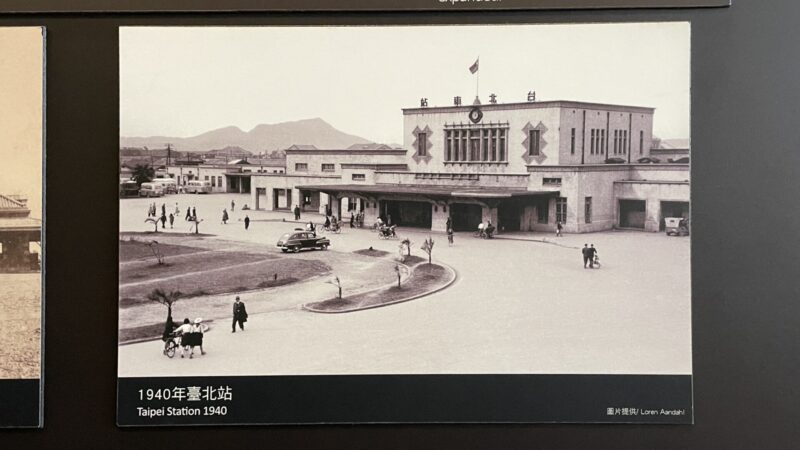

そんな中、台北駅舎の変遷もたどれたりします

台湾の歴史をさまざまな形で示してくれるので理解が深まります

昔の切符や、鉄道敷設が大きく進んだ日本統治時代の影響が見られる資料の展示も

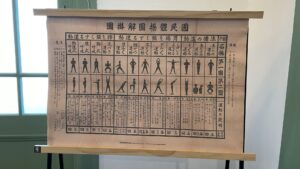

鉄道によって人々の生活は時計軸になり時間厳守、そして規律や模範など考え方・生き方に大きく影響を及ぼしたことが分かります

昔の切符売り場・改札、従業員エリアも再現されています

当時の暮らしに思いを馳せながら、ついつい写真を撮ってしまいます

きっと大賑わいだったんでしょう

標識や莒光號の車内展示も

初めて見たはずなのに、既視感があるような

莒光號は長距離走るのでフットレストがあったり、ゆったりしたシートで移動手段としての列車から目的が広がっているのが分かります

日本との共通点も多いですよね

過去だけでなく、現在の取り組みも紹介

台鉄では、アナウンスは4つの言語で流れます

中国語、台湾語、客家語、英語と流れる台湾特有の案内

これ、プラットホームでの電光掲示板の表示とアナウンスを好きに流すことができるんです

面白くないですか?

他にも車内アナウンスが流せる機械もあります

八角樓

1919年、男性トイレとして建てられた八角形の珍しい建物

森山松之助が設計

外周側に個室を置き、中心柱に周りに8個便器を置いたこの形が衛生的とのことで、のちに一橋大学でも取り入れられた構造

食堂

1932年に建てられた木造建築

現在は売店と多目的教室になっています

多目的教室では、地図を見ながら過去と現在の街の様子が直感的な操作でわかるようになっており、非常に興味深いです

もーもこの端末欲しい・・・

電気室

1925年前に建設されたことがわかっている電気室

中に入ることはできませんが、赤れんがの外壁とトラス構造になった屋根の瓦のコントラストが面白いです

他にも遺構が残った鉄道部パーク、非常にボリュームがあり、正直もーは時間を区切らざるを得ませんでした

かなり空いているので、見やすい点もオススメです

国立台湾博物館 本館(おすすめ★★★★★)

ぴーやん・もーは時間の関係から外観とチケットが必要にならないエントランス部分だけ観覧

それでも美しい!!という思いから時間が止まったように体が動けませんでした

入り口付近には銅牛がいます

博物館としては1908年に創設された台湾総督府博物館が始まり

現在の建物は1915年に総督府技師の野村一郎、技手の荒木栄一が設計を、高石組が造営工事を担当し建てた

児玉源太郎総督と後藤新平民政長官の功績を讃える児玉総督後藤民政長官記念博物館として開館

戦後に何度か名称を変え、1999年に国立台湾博物館になりました

建物の中央部分は鋼筋コンクリート造、両側はレンガ造と鉄筋コンクリート造の混合構造で、屋根は銅瓦葺き

内装には日本産の黒大理石や寒水石、台湾産の白大理石と黒い粘板岩などを使用して造られた

また南側にあったバルコニーを展示室へと変えたり、屋根を鋼構造に変えたり改修を行なっている

ちなみにどこまで創建当初が残っているのかまでは、見学だけでは分かりませんでした

新古典主義の様式で中央にはローマ建築の特徴の一つ、ドームがあり、その内部には32本の柱が立っているのが特徴的

ステンドグラスは児玉家の家紋である 軍配団扇と後藤家の家紋である藤を組み合わせている

大理石がふんだんに使われているのがわかりますよね

中央ホールまではチケットなしで見学可能

これだけでも見る価値あります!

時間に余裕を持って見学したいです

旧三井物産台北支店(おすすめ★★)

1940年に建てられたオフィスビス

亭仔脚部分も含めて全体が直線的で、曲面だけが丸みを帯びている

垂直の線以外は目立った装飾がなくオフィスビルらしい実用的な見た目

建て替え前は野村一郎が設計したビルとのことで、これが残っていたら、、と考えてしまいます

もーが訪れた建物では珍しく日本でいう昭和時代に建てられているので、他の探訪した建物とは重厚感や装飾が明らかに異なる面白さ

現在この建物は活用されていないけど、いつかまた人が利用し賑わう場所になって再訪できたらと望んでいます

台北北門郵局(おすすめ★★★)

1930年に台湾総督府営繕課・栗山俊一の設計で民政局の局舎として建設された

外観からも境がわかる通り、戦後に4階部分が増築されたことにより4階建となった

なお、栗山俊一は二二八紀念館(旧台北放送局)も設計している

詳細な経緯は分かりませんが、増築時に破風部分は元のを使用、また建築様式も継承していることから、拠点としてだけでなく建造物という観点からも重要視してくれていたのかな、ともーは思います

大きな入り口の車寄せは2015年に修復が完了

照明も当時の洋館に見られるタイプですね

内部は一部当時の雰囲気を残しながらも、現代の会社っぽさが同居していて不思議です

平日の日中に訪れましたが、非常に空いていて、他に見学者はいませんでした

北門(おすすめ★★★)

清国時代の1884年に築かれた台北府城は城壁に囲まれており、東西南北に5つの門から出入りされていました

その後、日本統治時代に城壁の撤去が行われ、跡地に現在の中山南路、愛国西路、中華路、忠孝西路といった主要道路が整備された

ちなみに門は現在4つ残しているが、当時の状態なのは北門だけで他は建て替えられている

門しかないとシンボルのようですが、城壁があってこそ門が建てられたと思うと、現在の姿は不思議な情景です

台北記憶倉庫(旧三井物産株式会社北門倉庫)(おすすめ★★)

1913〜1914年に建てられた

三井グループと協力関係にあった物流会社の廣通運輸社が三井物産の輸送荷物を保管するのに利用された

当時の三井グループはお茶、米、砂糖、樟脳、食塩、タバコなどの専売品の輸出を行なっていおり、台湾最大とも言われていました

倉庫は1935年の改修工事を経て、日東商船組に転用、戦後は台湾省物資局に引き渡されたことで民間の手を離れた

2002年には台湾鉄道管理局に移管され、現在は民間企業が運営している

台北駅からほど近いところに立つ台北記憶倉庫

一時的な保管場所ということもあってか小さい規模です

主要駅の台北駅付近なので、下調べで抱いていたイメージからもっと大きいのかと思っていました

外観には大きな三井物産のロゴが掲げられています

2階建で1階と2階の一部は展示スペース、その展示はHPでも確認できます

営業時間前で2階のみ見学させてもらいました

2階はその日公演が行われており、定期的にイベントで利用されているようです

台湾でよく見かける亭仔脚という外回廊

アーチが面取りされていて無骨な倉庫に少し柔らかさを醸し出している

修復されて非常に小綺麗な施設へと生まれ変わっている

撫台街洋樓(おすすめ★★)

石と木を組み合わせて造られ、屋根はルネサンス様式でスレート葺き

社屋というより、邸宅のような華やかさも感じられます

1910年ごろに建てられたとされる

所有や使用の変遷に関する資料があまり残っておらず、まだ詳細が不明な建物

様々な会社や組織に所有されていたようです

高石組は台湾において重要な建設事業に携わっており、国立台湾博物館、鉄道部庁舎、国立台湾文学館(旧台南州庁)もその例だということです

現在は歴史資料館として活用されています

展示は近隣の建物についてが主で、非常にコンパクトなので短時間でも時間がとれるのなら足を運んでみるのはどうでしょう

ぴーやん・もーの台湾旅行まとめ

入国前

滞在中

帰国時

コメント